C(r)ash, ou, le fantôme de la rue Quincampoix

À l’instar du Phénix qui renaît de ses cendres, le système bancaire se relève toujours de ses échecs, aussi catastrophiques soient-ils. Après tout, ceux qui y ont le plus à perdre en sont les clients, et ceux qui ont le plus à gagner en sont les opérateurs…

2008-2009

4.8.2009. BNP Paribas provisionne un milliard d’euros pour les bonus de ses traders. (Le Monde)

24.6.2009. Les employés de Goldman Sachs à Londres ont reçu une bonne nouvelle la semaine dernière : ils peuvent s’attendre à la plus importante distribution de bonus de l’histoire de la banque ! (Tendances)

29.4.2009. La banque américaine Citigroup, renflouée par l’Etat, a demandé au Trésor l’autorisation de verser des bonus à certains salariés importants afin de les retenir, indique le Wall Street Journal. (Le Figaro)

17.3.2009. D’après le Wall Street Journal, des études sont menées afin de contourner les règles à venir sur la limitation de primes versées aux employés. Certaines banques envisageraient d’augmenter le salaire fixe de leurs dirigeants, ignorant ainsi le tolet (sic) général qu’a provoqué le versement des 450 millions de dollars de primes aux employés d’AIG. (Le Journal des finances)

1.3.2009. Et de seize ! Depuis le début de l’année, pas moins de seize banques américaines ont fait faillite. Ce vendredi, la Federal Deposit Insurance Corporation (FIDC), l’agence américaine chargée de garantir les dépôts bancaires, a annoncé la fermeture de deux banques régionales dans le Nevada (ouest) et l’Illinois (nord). Le coût de ces faillites atteint 1,6 milliard de dollars pour la FDIC. (La Tribune)

11.2.2009. La première banque suisse UBS a enregistré en 2008 une perte nette de 19,7 milliards de francs suisses (13 milliards d’euros), qui succède à celle de 5,2 milliards constatée en 2007. C’est le plus lourd déficit jamais connu par une société helvétique. «Le quatrième trimestre (8,1 milliards de pertes, NDLR) a été le pire dans l’histoire de notre banque», a admis le directeur général, Marcel Rohner. La déconfiture d’UBS est avant tout celle de son activité de banque d’investissement qui, en 2008, a perdu la somme énorme de 33,7 milliards de francs suisses (22,2 milliards d’euros). (Le Figaro)

4.10.2008. Au moment même où Angela Merkel tentait, à Paris, de faire front commun avec ses partenaires européens pour faire face à la crise financière, l’Allemagne s’apprêtait à faire face à une catastrophe bancaire: la potentielle faillite de la banque immobilière Hypo Real Estate (HRE). Samedi soir, l’établissement financier a annoncé l’échec du plan de sauvetage de 35 milliards d’euros – le plus important de l’histoire allemande – qui devait lui permettre de se sortir d’affaires. (Le Parisien)

27.9.2008. La faillite suivante, aux Etats-Unis est, bien entendu, déjà programmée. Il s’agit de la banque Wachovia, qui doit faire face à un montant de 167 milliards de dollars de crédits à risque… Les temples new-yorkais de la finance multiplient en effet les rumeurs, recoupant les vraies informations des supputations. Et – grande première – ces dernières viennent de franchir l’Atlantique. Hier, ainsi, c’est l’un des vingt plus grands groupes de banque et d’assurance du monde, le Belgo-Néerlandais Fortis, qui en a fait dramatiquement les frais; son action a d’ailleurs plongé de 22%. (24 heures)

26.9.2008. Depuis le 15 septembre, après le week-end de la faillite de Lehman Brothers et du sauvetage d’AIG, les clients de WaMu [Washington Mutual], une caisse d’épargne, ont retiré leurs dépôts et précipité la chute de la banque, qui suscitait déjà de profondes inquiétudes depuis plusieurs mois. La presse américaine parle de la plus grosse faillite d’une banque jamais déclarée. (Les Échos)

17.9.2008. La banque d’affaires américaine Lehman Brothers s’est placée, lundi 15 septembre, sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites (…) « afin de protéger ses actifs et de maximiser sa valeur ». (Le Nouvel Obs)

28.1.2008. La Société Générale annonce avoir été victime de la part d’un de ses traders, Jérôme Kerviel, 31 ans, d’une fraude portant sur des produits dérivés, qui lui a valu une perte de 4,9 milliards d’euros. Une perte à laquelle s’ajoutent des dépréciations de 2 milliards d’euros, liées à la crise des « subprimes ». (Challenges)

1994-1995

4.10.1995. L’enjeu des discussions qui débutent aujourd’hui à l’Assemblée nationale sur le projet de loi présenté par le gouvernement concernant les plans de sauvetage du Crédit Lyonnais et du Comptoir des Entrepreneurs (CDE) est de taille. Pas moins de 150 milliards de francs de créances et d’actifs douteux, appartenant à l’origine au Crédit Lyonnais et au CDE, vont, en effet, bénéficier d’une garantie de l’Etat aux termes de ces deux plans. (Les Échos)

31.8.1995. Les autorités nipponnes ont annoncé mercredi 30 août la fermeture de la première banque mutualiste du Japon, la banque Kizu Credit Union. Elles ont été dans l’incapacité d’élaborer un plan de sauvetage efficace. Kizu Credit Union est victime des créances douteuses accumulées au cours des dernières années. Sa faillite intervient après celle de trois autres établissements financiers de type mutualiste. Cette nouvelle défaillance fait craindre une réaction en chaîne pour l’ensemble du système bancaire japonais. (Le Monde)

10.5.1995. Hier, la cour d’appel de Francfort a en effet donné son feu vert à l’extradition vers Singapour de Nick Leeson, 28 ans, à l’origine d’une perte supérieure à 6 milliards de francs (autour de 800 millions de livres) sur les marchés d’option et auteur présumé de la chute retentissante de la banque d’affaires britannique [Barings]. (Libération)

23.4.1995. Pris par un vent de panique à la suite de la crise mexicaine de décembre 1994, les résidents [argentins] se sont rués dans les banques et ont brutalement vidé leurs comptes, pour placer leur argent dans des banques étrangères, le convertir en dollars ou tout simplement le faire sortir du pays. En trois mois, les dépôts bancaires ont plongé de 8 milliards de dollars (environ 40 milliards de francs), la fuite des capitaux étant évaluée à 4 milliards de dollars. Hypertrophié, sous-capitalisé, miné par des créances douteuses, le système bancaire argentin, structurellement fragile, n’a pas résisté au choc. La plupart des 160 banques du pays et des quelque 200 institutions financières locales (pour un marché qui représente 45 milliards dollars en dépôts) sont en faillite. (Le Monde)

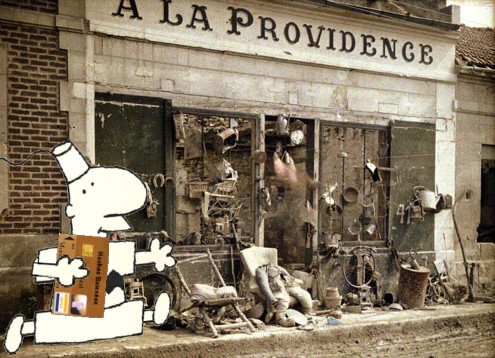

1719-1721

La spéculation financière – basée sur la cupidité, la manipulation, la crédulité humaines – n’est pas une invention des temps modernes et de ses technologies. Du temps du Régent, l’affaire Law en comprenait déjà toutes les caractéristiques de l’inflation puis des bulles actuelles, y compris sa brièveté (trois mois) et sa dimension internationale ; mais surtout, la nécessité suprême, celle de « se hâter de sauver un établissement vaste, utile, et devenu sacré, celui de la banque ».

«Law concevait de grandes espérances de ce beau royaume de France, le plus étendu, le plus fertile, le mieux peuplé du continent, et déjà l’un des plus industrieux de l’Europe. Quoique dans une situation momentanément malheureuse, il avait encore un revenu trois fois supérieur à celui de l’Angleterre. 1l ne fallait pour y réveiller l’industrie, et alléger les charges dont il était accablé, que rétablir la confiance et la circulation au moyen d’un bon système de crédit. (…)

Law ne fit pas de demi-proposition, il offrit son projet tout entier : une banque générale administrant tous les revenus, exploitant tous les monopoles, présentant à la fois une monnaie et des placemens. Le conseil des finances, composé d’esprits sages mais peu intelligens, ne saisit pas le projet de Law ou s’en effraya, et en décida le rejet. Law se réduisit alors. Il proposa une banque privée, et offrit même de l’établir à ses frais. Il présenta plusieurs mémoires qui nous apprendraient peu de chose aujourd’hui, mais qui sont des modèles de discussion. Il soutenait qu’une banque multiplierait le numéraire par l’émission des billets, rendrait les remises plus faciles de province à province, rétablirait la confiance par la création d’une monnaie fixe, l’argent de banque; permettrait aux étrangers de stipuler en France d’après des valeurs certaines, et contribuerait par toutes ces raisons au rétablissement du crédit public et privé. Law proposait d’en faire l’essai à ses frais, et offrait ses biens en garantie, si des dommages étaient possibles. (…)

Le succès de la banque fut extraordinaire. Avec un fonds qui n’était que de 6 millions, elle put émettre jusqu’à 50 et 60 millions de billets, sans que la confiance fût le moins du monde ébranlée. La demande des billets s’élevait au contraire chaque jour, et les dépôts d’or et d’argent s’augmentaient à vue d’oeil. Si Law s’en était tenu à cet établissement, il serait considéré comme un des bienfaiteurs de notre pays, et le créateur du plus beau système de crédit ; mais son impatience, jointe à celle de la nation chez laquelle il opérait, amena un établissement gigantesque et désastreux. (…)

Il y avait, entre les deux rues Saint-Denis et Saint-Martin, une rue nommée Quincampoix, qui avait toujours été habitée par les banquiers et les marchands de papier. (…) On venait dans les bureaux s’informer des cours, négocier des valeurs, et trafiquer sur les différens effets émis par l’État. Depuis que les guerres ruineuses de Louis XIV avaient obligé de recourir au crédit, il s’était formé à Paris des commerçans de papier, dignes du débiteur sur les engagemens duquel ils spéculaient. Les mauvais débiteurs font naître les usuriers, de même les gouvernemens infidèles ou inexacts font naître les agioteurs. (…)

Le 13 septembre, Law se décida à commencer la nouvelle émission des actions. (…) L’empressement à souscrire fut extraordinaire : tout ce qu’il y avait de capitaux disponibles, soit dans les mains des agioteurs, soit dans celles des créanciers de l’Etat, fut employé en souscriptions. (…)

Ce n’étaient plus quelques pelotons épars que l’on remarquait dans la rue Quincampoix : c’était une foule immense, occupée à spéculer du matin jusqu’au soir. (…)

Ce n’étaient pas seulement les spéculateurs ordinaires et les créanciers de l’État qu’on voyait dans la rue Quincampoix ; c’étaient toutes les classes de la société confondues ensemble et se repaissant des mêmes illusions. On y voyait des nobles illustrés sur les champs de bataille ou honorés dans la magistrature, des gens d’église, des commercans, des bourgeois paisibles, des domestiques enfin que des fortunes- rapides avaient remplis de l’espérance d’égaler leurs maîtres. Toutes les maisons de la rue Quincampoix avaient été changées en bureaux par les marchands de papier ; les locataires avaient cédé leurs appartemens, les marchands leurs boutiques ; des maisons de 7 ou 8 cents livres de loyer avaient été divisées en une trentaine de bureaux, et pouvaient rapporter 50 ou 60 mille livres. L’agiotage s’exerçait sur les loyers comme sur les papiers. Un savetier qui avait changé son échoppe en bureau, en y plaçant des tabourets, une table et une écritoire, gagnait 200 livres par jour. Les boutiques avaient été changées en cafés et en restaurans ; une partie des habitans de Paris avaient transporté leur vie dans ce quartier : ils y venaient le matin, ils y déjeunaient, ils y dînaient, et lorsque l’ardeur des négociations était calmée, ils passaient l’après-midi à jouer aux quadrilles. De nombreux équipages attendaient à la file, et obstruaient les deux rues Saint-Denis et Saint-Martin, aboutissant à la rue Quincampoix. (…)

Aux habitans de Paris s’étaient joints beaucoup de provinciaux et d’étrangers : on comptait surtout des Gascons, des Provençaux, des Dauphinois, des Génois, des Vénitiens, des Génevois, des juifs allemands, des Hollandais, des Flamands et des Anglais. Beaucoup de gens n’osant pas jouer, par timidité ou par ignorance, faisaient jouer, pour leur compte, les intrépides agioteurs formés sous le dernier règne. Ces fripons s’étaient organisés : ils spéculaient sur la hausse constante, mais plus souvent sur les variations qu’ils avaient l’art de produire. Ils se rangeaient à la file dans la rue Quincampoix, prêts à agir au premier signal. A peine une sonnette, placée dans le bureau d’un nommé Papillon, s’était-elle fait entendre, qu’ils offraient tous à la fois des actions, vendaient et amenaient la baisse : à un signal contraire, ils rachetaient au prix le plus bas ce qu’ils avaient vendu au prix le plus haut, de manière qu’ils déterminaient un retour : de cette manière ils vendaient toujours cher et rachetaient toujours à bon marché. Les variations étaient si rapides que des agioteurs recevant des actions pour aller les vendre, en les gardant un jour seulement, avaient le temps de faire des profits énormes. On en cite un qui, chargé d’aller vendre des actions resta deux jours sans paraître. On crut les actions volées ; point du tout : il en rendit fidèlement la valeur, mais il s’était donné le temps de gagner un million pour lui. Cette faculté qu’avaient les capitaux de produire si rapidement avait amené un trafic. On prêtait des fonds à l’heure, et on exigeait un intérêt dont il n’y a pas d’exemple. Les agioteurs trouvaient encore à payer l’intérêt exigé, et à recueillir un profit pour eux-mêmes. On pouvait gagner jusqu’à un million par jour. Il n’est donc pas étonnant que des valets devinssent tout à coup aussi riches que des seigneurs : on en cite un qui, rencontrant son maître par un mauvais temps, fit arrêter son carrosse et lui offrit d’y monter.

On appelait la rue Quincampoix le Mississipi. Tous les jours des artisans laborieux, de paisibles rentiers, se laissaient arracher au travail et à la médiocrité pour se précipiter sur cette mer orageuse. On n’avait encore aucune crainte. A la fin de novembre les actions étaient à 15 mille livres, c’est-à-dire à trente capitaux pour un. Personne ne se demandait quel était le fondement d’une richesse aussi énorme ; personne ne se disait que le papier n’est réel qu’autant qu’il représente des réalités. (…)

Cette exagération de prix devait finir au moment où la fiction entrerait en comparaison avec la réalité ; ce moment était celui où les riches actionnaires songeraient à réaliser leur fortune, soit pour l’assurer, soit pour en jouir. La fin de décembre 1719 fut le terme de cette funeste illusion, qui avait duré trois mois. Un certain nombre d’agioteurs plus avisés, commençant à douter, ou pressés de jouir, s’entendirent pour vendre leurs actions. Ils profitèrent de l’aveuglement qui portait une foule de gens à vendre leurs propriétés; ils les achetèrent, et ils donnèrent l’imaginaire pour le réel. (…) Le premier résultat de cet empressement à réaliser fut un rencherissement général de toutes choses. Une masse énorme de capitaux de papier entrant en balance avec la même quantité de marchandises ou de propriétés, plus de papier s’offrit contre la même quantité d’objets achetables, et le renchérissement dut devenir rapide. (…)

Dans cette situation, il fallait prendre un parti. Il était évident que la chute des actions allait s’effectuer sans relâche ; que dans le moment, la terreur s’emparant de toutes les têtes, le discrédit serait exagéré comme le crédit, et que les actions tomberaient momentanément au dessous de leur valeur réelle. Il fallait s’y résoudre, et subir les conséquences de la faute qu’on avait commise dans la conversion de la dette. Il fallait laisser tomber les actions, dont on n’avait pas su empêcher la hausse factice, mais se hâter de sauver un établissement vaste, utile, et devenu sacré, celui de la banque. Les billets avaient, à être sauvés, un bien autre titre que les actions. Les spéculateurs sur les actions avaient sans doute été abusés; parmi eux beaucoup de créanciers de l’Etat étaient victimes de fausses illusions; mais enfin ils avaient voulu spéculer, et avaient couru des chances de fortune. Les porteurs de billets, au contraire, les avaient reçus forcément, en vertu des édits qui ordonnaient le remboursement de la dette, qui rendaient les billets obligatoires dans les paiemens au dessus de 300 livres, qui donnaient enfin aux billets cours forcé de monnaie. Ces billets étaient une valeur que les porteurs avaient prise sans choix, sans chance de fortune, par force, pour obéir à la loi. Sous peine de les voler, la loi devait leur garantir cette valeur. (…)

Dans cette situation déplorable, il ne restait qu’une mesure à prendre. Puisqu’on n’avait pas voulu faire un sacrifice nécessaire, et abandonner les actions pour sauver les billets, il fallait maintenant tout sacrifier, actions et billets, afin de détruire une fiction criminelle. 1l ne fallait pas prolonger le mensonge de cette valeur nominale, qui forçait tous les individus liés par des obligations antérieures, à recevoir pour un entier ce qui ne valait qu’une moitié ou un tiers. Réduire sur-le-champ la valeur nominale de l’action et du billet, était la seule ressource. On ne saurait trop hâter les sacrifices, quand ils sont devenus indispensables. (…)

Le 21 mai 1721, un édit, qui est resté célèbre dans l’histoire du système, annonça la réduction progressive des actions et des billets ; elle devait commencer le jour même de la publication de l’édit, et continuer de mois en mois jusqu’au premier décembre. A ce dernier terme l’action ne devait plus valoir que 5 mille livres; le billet de 10 mille livres n’en devait plus valoir que 5, celui de mille 500, etc. Les billets devaient donc être réduits de moitié, et l’action seulement de quatre neuvièmes. Law, quoique opposé à l’édit, consentit par faiblesse à en être le rapporteur.

A peine fut-il publié, »qu’une effrayante clameur s’éleva de toutes parts. On appela cette réduction une banqueroute ; on reprocha au gouvernement d’être le premier à discréditer les valeurs qu’il avait créées, de voler les créanciers qu’il venait de rembourser la veille en billets; en un mot, d’attenter à la fortune de tous les citoyens.

Adolphe Thiers : « Law », in Encyclopédie progressive, 1826

Rue Quincampoix

Déjà que la

Déjà que la