Le roi est nu

Dans un article fort intéressant publié aujourd’hui dans le Sunday Times, John Lanchester analyse la puissance technologique quasi illimitée de Google, et conclut qu’« ils ont le pouvoir de détruire l’industrie de l’édition, la presse, le commerce de détail qui a pignon sur rue. Ils ne le feront pas forcément, mais, pour la première fois, si l’on y pense sobrement, c’est devenu technologiquement possible. Ils sont riches et déterminés, et sont là pour y rester. Ils savent ce qu’ils font, technologiquement. Sociologiquement, ils ne peuvent le savoir, et personne d’autre non plus. » Je passerai sur le fait que l’aspect légal ne semble pas les inquiéter outre mesure non plus, comme on l’a vu dans leur approche « déterminée » à la mise en ligne de contenus sous copyright (photos dans leur rubrique Presse, numérisation de livres).1

L’article déplore longuement la perte de l’innocence de Google qui s’est manifestée par leur récente décision de se soumettre au filtrage de l’internet en Chine, afin de pouvoir rafler ce marché au potentiel à nul autre pareil (et pourtant, c’était en 1973 qu’Alain Peyrefitte avait écrit le livre Quand la Chine s’éveillera, le monde tremblera) – ce qu’ils font d’ailleurs depuis septembre 2004. Elle met à mal sa prétention : “Organize the world’s [all of it] information [all of it] so it will be universally [to everyone] accessible”2. Arrogance ou utopie ?

Soyons généreux : utopie. Ce n’est pas la première fois, d’ailleurs, que la réalité met à mal les principes de Google : les deux fondateurs de Google ne déclaraient-ils pas : « Il nous semble que les moteurs de recherche financés par de la publicité seront biaisés, de façon inhérente. Il est donc crucial d’assurer l’existence d’un moteur de recherche transparent et situé dans le secteur universitaire. ». C’était en 1998, et maintenant on sait la place que prend la publicité chez Google. La réalité, en ce cas, c’est que l’information n’est pas un objet culturellement – et donc politiquement – neutre : les cultures (et donc les systèmes politiques et leurs lois) diffèrent de par le monde et l’on ne peut gommer cette différence, même dans le virtuel. Dans un récent ouvrage, L’autre mondialisation, Dominique Wolton, spécialiste des nouveaux médias et de la communication analyse leur impact sur notre exposition illimitée aux cultures du monde, et à la nécessite d’une réflexion sur la cohabitation culturelle et à son réancrage dans le physique (par contraste au virtuel) et dans le temps (par contraste à l’instantané).

Pour ma part, ces récents développements font écho à une inquiétude que j’avais soulevée déjà en 1999 : « imaginez un embargo d’une grande puissance sur une plus petite, qui aurait pour effet de lui couper l’accès aux réseaux… », puis derechef en mars 2004, lorsque le ministère de la justice américaine a enjoint aux éditeurs scientifiques de se plier à l’embargo américain à l’encontre de certains pays, et enfin en février dernier à propos du projet de numérisation de livres de Google : j’y exprimais l’éventualité que l’accès à cette « bibliothèque universelle » concentrée dans les ordinateurs d’une entreprise puisse devenir un enjeu politique, voire l’objet d’un embargo renouvelé.

Nous n’y sommes pas encore, mais on s’y rapproche. D’où la nécessité accrue d’adopter, pour une telle bibliothèque à prétention universelle, un modèle d’organisation répartie : les contenus (et leurs métadonnées) ne sont pas concentrés chez un prestataire, ce ne sont que les index qui y s’y trouvent ; c’est, d’ailleurs, ce que permet le modèle de réseau d’information que préconise Carl Lagoze dans un article très intéressant (dont la traduction en français a été récemment signalée dans Biblio-FR). Et de multiplier les prestataires.

1 L’article soulève aussi des inquiétudes au sujet du respect des libertés individuelles, dans la foulée de l’injonction du Ministère de la justice américaine de lui remettre certaines traces des recherches qui sont effectuées dans Google (afin d’étudier la prévalence de contenus pornographiques en ligne accessibles par des mineurs) – ce que Google s’est refusé de faire – l’auteur s’effare de la quantité de renseignements personnels que Google possède sur ses utilisateurs. Ce sont d’ailleurs des informations de ce type (lien entre numéro IP et courriel) fournis par Yahoo Hong Kong aux autorités chinoises qui leur ont permis d’arrêter le journaliste Shi Tao et de le condamner à dix ans de prison. Pourquoi s’effarer ? Eric Schmidt, PDG de Google, disait “We are moving to a Google that knows more about you” (« Nous allons vers un Google qui en saura plus sur vous », cité dans le New York Times du 10 février 2005).

2 « Concentrer toute l’information du monde pour un accès universel », objectif annoncé par le PDG de Google, Eric Schmidt.

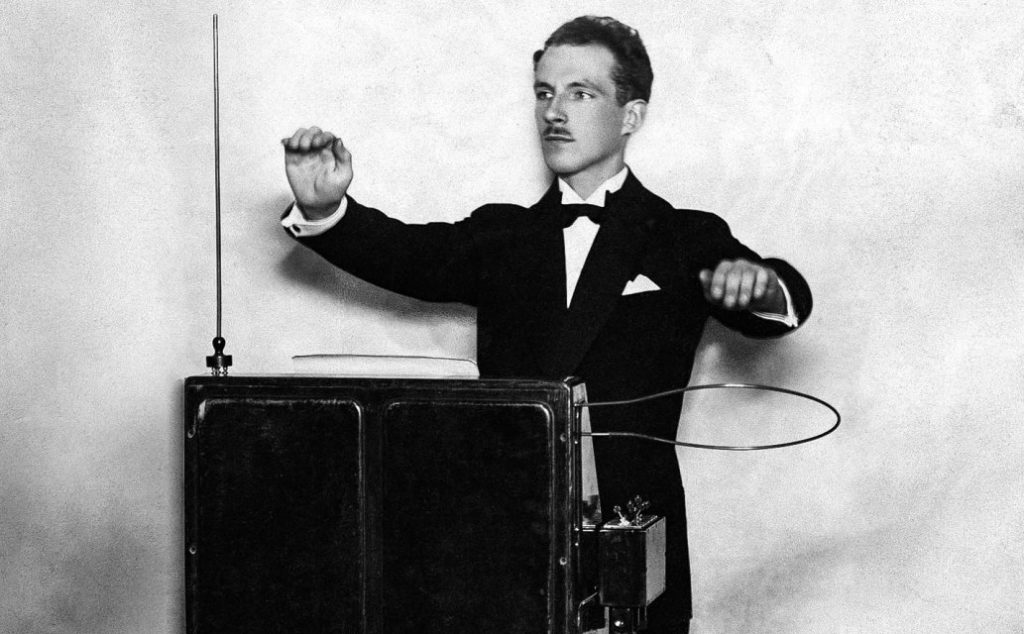

Certains instruments de musique produisent des sonorités que l’imaginaire qualifie de célestes ou d’outre-tombe, à cause de leur nature psychoacoustique étrange qui les rend difficilement localisables – dans l’espace, dans le timbre, dans les fréquences ou dans l’attaque, voire dans le dispositif utilisé pour en jouer. Ainsi, l’un des tous premiers instruments électro-acoustiques monophoniques, le theremin, inventé vers 1918 par l’ingénieur russe Lev Termen (ou Léon Theremin, selon l’orthographe, 1896-1993) que l’on voit ci-contre en jouer – sans le toucher. Son boîtier est équipé de deux tiges métalliques fonctionnant comme antennes pour contrôler la hauteur et l’intensité du son produit par un circuit électrique oscillant, selon que l’on rapproche ou écarte la main (ou toute partie du corps) de l’une ou de l’autre. La maîtrise de l’instrument requiert une très grande précision dans la gestique, qui permet de produire aussi bien des transitions continues (glissandi) que des notes distinctes. L’interprète semble plutôt diriger un orchestre que jouer d’un instrument, et certains theremins permettent même d’être utilisés en dansant.

Certains instruments de musique produisent des sonorités que l’imaginaire qualifie de célestes ou d’outre-tombe, à cause de leur nature psychoacoustique étrange qui les rend difficilement localisables – dans l’espace, dans le timbre, dans les fréquences ou dans l’attaque, voire dans le dispositif utilisé pour en jouer. Ainsi, l’un des tous premiers instruments électro-acoustiques monophoniques, le theremin, inventé vers 1918 par l’ingénieur russe Lev Termen (ou Léon Theremin, selon l’orthographe, 1896-1993) que l’on voit ci-contre en jouer – sans le toucher. Son boîtier est équipé de deux tiges métalliques fonctionnant comme antennes pour contrôler la hauteur et l’intensité du son produit par un circuit électrique oscillant, selon que l’on rapproche ou écarte la main (ou toute partie du corps) de l’une ou de l’autre. La maîtrise de l’instrument requiert une très grande précision dans la gestique, qui permet de produire aussi bien des transitions continues (glissandi) que des notes distinctes. L’interprète semble plutôt diriger un orchestre que jouer d’un instrument, et certains theremins permettent même d’être utilisés en dansant. Pour ceux qui souhaiteraient les écouter :

Pour ceux qui souhaiteraient les écouter :  La quête de la musique aérienne a précédé l’utilisation de la Fée électricité : on trouve dès la Renaissance dans les orgues un registre tremulant ou tremblant qui utilise un dispositif mécanique pour faire vibrer l’air, tandis que ceux de la voix céleste et de vox angelica utilisent deux rangées de tuyaux légèrement désaccordés l’un par rapport à l’autre pour donner une sensation de trémolo. Mais un tout autre matériau est exploité musicalement depuis – au moins – le premier millénaire : le cristal, dont la vibration produit des sons qui n’ont cessé d’enchanter. En 1743, un irlandais, Richard Puckeridge, (ré)invente le Seraphim, composé de verres à pied de cristal remplis à des degrés différents, dont on frotte le rebord avec un doigt humide, produisant ainsi des notes de hauteurs distinctes. Benjamin Franklin, qui avait assisté à un concert, en perfectionne le principe : il conçoit un instrument composé de bols de cristal imbriqués de façon rapprochée et montés sur un axe qui pivote, ce qui permet au musicien d’en effleurer plusieurs à la fois et de produire ainsi des notes tenues et des accords, sans avoir lui-même à fournir le geste rotatoire. Succès immédiat, qui durera une soixantaine d’années. « Le glassharmonica fut interdit par un décret de police dans certaines villes d’Allemagne et disparut vers 1835. Parmi les raisons invoquées : ses sons font hurler les animaux, provoquent des accouchements prématurés, abattent l’homme le plus robuste en moins d’une heure et suscitent la folie des interprètes. »

La quête de la musique aérienne a précédé l’utilisation de la Fée électricité : on trouve dès la Renaissance dans les orgues un registre tremulant ou tremblant qui utilise un dispositif mécanique pour faire vibrer l’air, tandis que ceux de la voix céleste et de vox angelica utilisent deux rangées de tuyaux légèrement désaccordés l’un par rapport à l’autre pour donner une sensation de trémolo. Mais un tout autre matériau est exploité musicalement depuis – au moins – le premier millénaire : le cristal, dont la vibration produit des sons qui n’ont cessé d’enchanter. En 1743, un irlandais, Richard Puckeridge, (ré)invente le Seraphim, composé de verres à pied de cristal remplis à des degrés différents, dont on frotte le rebord avec un doigt humide, produisant ainsi des notes de hauteurs distinctes. Benjamin Franklin, qui avait assisté à un concert, en perfectionne le principe : il conçoit un instrument composé de bols de cristal imbriqués de façon rapprochée et montés sur un axe qui pivote, ce qui permet au musicien d’en effleurer plusieurs à la fois et de produire ainsi des notes tenues et des accords, sans avoir lui-même à fournir le geste rotatoire. Succès immédiat, qui durera une soixantaine d’années. « Le glassharmonica fut interdit par un décret de police dans certaines villes d’Allemagne et disparut vers 1835. Parmi les raisons invoquées : ses sons font hurler les animaux, provoquent des accouchements prématurés, abattent l’homme le plus robuste en moins d’une heure et suscitent la folie des interprètes. »

C’est ce lien inextricable entre l’œuvre « savante » de Bartók et la musique populaire hongroise (et roumaine) que

C’est ce lien inextricable entre l’œuvre « savante » de Bartók et la musique populaire hongroise (et roumaine) que  La Mairie de Paris n’est pas de reste : le clou du Concert du Nouvel An qui s’est donné ce soir dans les grands salons de l’Hôtel de Ville comprenait une œuvre de Mozart. Ce qui a marqué l’audience (qui ne savait pas trop quand applaudir et surtout quand ne pas le faire) ce n’était pas tant l’œuvre (le concerto pour piano n° 19 en fa majeur, K. 459), ni l’orchestre (l’

La Mairie de Paris n’est pas de reste : le clou du Concert du Nouvel An qui s’est donné ce soir dans les grands salons de l’Hôtel de Ville comprenait une œuvre de Mozart. Ce qui a marqué l’audience (qui ne savait pas trop quand applaudir et surtout quand ne pas le faire) ce n’était pas tant l’œuvre (le concerto pour piano n° 19 en fa majeur, K. 459), ni l’orchestre (l’