Apéro virtuel XXXIX : la vielle à roue ne tue pas toujours – le guide-chant – bonnes villes – la brunette – du libertinage épistolaire et sa caractérisation jungienne – les classes d’antan comme modèles pour le déconfinement ?

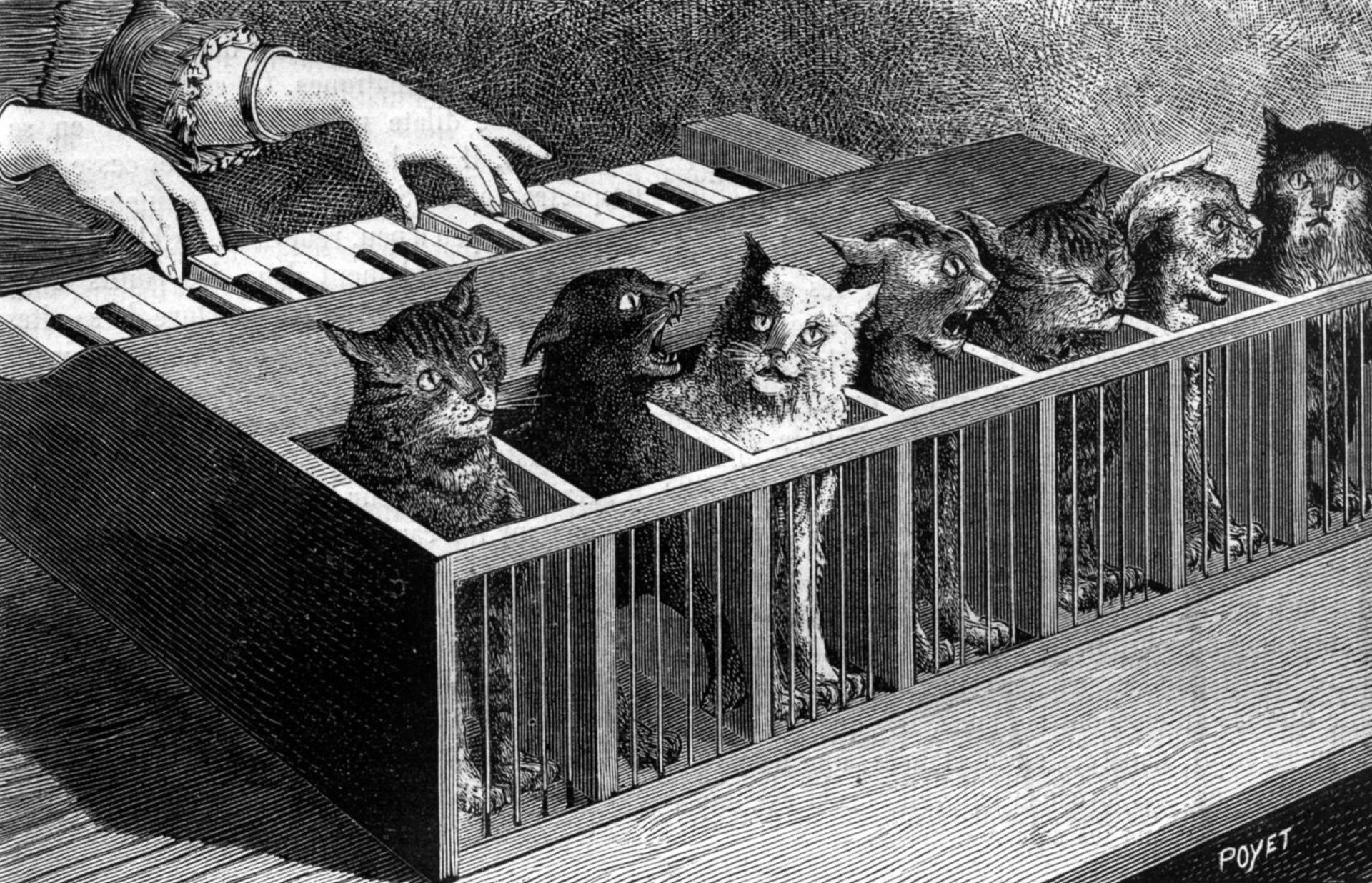

Vielleux. Cliquer pour agrandir.

Vielleux. Cliquer pour agrandir.

Mercredi 29/4/2020

Notre apéro a commencé par une description de la méthode employée pour qu’un organiste assis à la tribune de son orgue puisse voir « en temps réel » le chef d’orchestre d’un ensemble (et/ou chœur) avec lequel il devrait être parfaitement synchronisé. Puis Jean-Philippe ayant apporté une bouteille de Mort Subite (allusion à l’épisode de musique mortifère de la veille ?), tous les présents ont comparé la taille des leurs (bouteilles, s’entend).

Michel a consacré sa présentation aux aspects non mortifères de la vielle à roue, en montrant un montage de brefs extraits de cinq vidéos concernant cet instrument : deux extraits de musique traditionnelle (La montée des bois de Vaux, air du Morvan, interprété par Éric Raillard, suivi d’Aequilibrium. Medieval Tune With Organ, composé et interprété par Andrey Vinogradov), où l’on voit la variété des instruments et des techniques de jeu (y compris la façon de tourner la manivelle) ; puis un court passage de l’histoire de l’instrument (Vielle à roue 101 raconté par le musicien Nicolas Boulerice) depuis son apparition vers l’an 1000 en France ou en Espagne – bien plus grand alors qu’aujourd’hui et appelé organistrum –, d’abord comme instrument céleste, puis instrument du diable et enfin celui de la noblesse et des compositeurs « sérieux », dont Vivaldi et Mozart ; et donc, pour finir, deux extraits d’œuvres classiques avec vielle à roue : « L’hiver » d’après Les Quatre saisons de Vivaldi puis un thème et variations sur un air bien connu et choisi spécialement pour Françoise (C.), La servante au bon tabac, tirée du Concerto n° 7 de Michel Corrette. Ces deux extraits étaient interprétés par la vielleuse Michèle Fromenteau, dont les enregistrements sont heureusement disponibles sur YouTube.  Après la diffusion de cette vidéo, Sylvie se souvient d’avoir entendu dire que l’organistrum était si grand qu’il fallait plusieurs personnes pour en jouer. En parlant d’anciens instruments, Françoise (C.) a évoqué le guide-chant, ce qui a rappelé à Michel Mademoiselle Farenc, sa professeure de chant (et de solfège) en 9e, qui venait avec son guide-chant, et leur avait appris, entre autres chansons pour enfants, Ton humeur est, Catherine, plus aigre qu’un citron vert et C’étaient trois hussards de la garde / Qui s’en revenaient de combat. / Ils chantaient de façon gaillarde, / Et marchaient d’un air dégagé. Françoise (P.) a demandé à Françoise (C.) si elle se souvenait qu’elles avaient chanté lors d’un concert avec l’Orchestre de Paris où il y avait, parmi les instruments, la « Cloche Boris » qui devait peser une tonne. Elle ne se souvient pas de l’œuvre. Berlioz ? Mahler ? Un compositeur russe ? En tout cas, cette cloche étant si lourde, son utilisation était exceptionnelle. Michel a alors demandé à Françoise (P.) si elle pouvait éclaircir le mystère sur l’œuvre de Cage pour 40 pianos dont elle avait parlé il y a quelques jours, œuvre qu’elle aurait entendu lors d’un festival de Beaune, d’autant plus que ce festival annuel est consacré à l’opéra. Étonnée, elle a répondu que le festival auquel elle se rendait annuellement en Allemagne était consacré au piano. Et c’est Jean-Philippe qui a dénoué le mystère : il s’agissait là de Bonn… question de prononciation (et comme l’a dit François plus tard, il ne s’agissait pas non plus de Bône en Algérie). Il en a profité pour demander spécifiquement à Michel quelle était la ville jumelée avec Bonn ; à quoi Michel a répondu, « Puisque tu me le demandes, ce doit être Tel-Aviv… ». C’était bien ça. Et donc, on en a profité pour trinquer à la bonne santé (tout en n’ayant pas encore résolu le mystère Cage).

Après la diffusion de cette vidéo, Sylvie se souvient d’avoir entendu dire que l’organistrum était si grand qu’il fallait plusieurs personnes pour en jouer. En parlant d’anciens instruments, Françoise (C.) a évoqué le guide-chant, ce qui a rappelé à Michel Mademoiselle Farenc, sa professeure de chant (et de solfège) en 9e, qui venait avec son guide-chant, et leur avait appris, entre autres chansons pour enfants, Ton humeur est, Catherine, plus aigre qu’un citron vert et C’étaient trois hussards de la garde / Qui s’en revenaient de combat. / Ils chantaient de façon gaillarde, / Et marchaient d’un air dégagé. Françoise (P.) a demandé à Françoise (C.) si elle se souvenait qu’elles avaient chanté lors d’un concert avec l’Orchestre de Paris où il y avait, parmi les instruments, la « Cloche Boris » qui devait peser une tonne. Elle ne se souvient pas de l’œuvre. Berlioz ? Mahler ? Un compositeur russe ? En tout cas, cette cloche étant si lourde, son utilisation était exceptionnelle. Michel a alors demandé à Françoise (P.) si elle pouvait éclaircir le mystère sur l’œuvre de Cage pour 40 pianos dont elle avait parlé il y a quelques jours, œuvre qu’elle aurait entendu lors d’un festival de Beaune, d’autant plus que ce festival annuel est consacré à l’opéra. Étonnée, elle a répondu que le festival auquel elle se rendait annuellement en Allemagne était consacré au piano. Et c’est Jean-Philippe qui a dénoué le mystère : il s’agissait là de Bonn… question de prononciation (et comme l’a dit François plus tard, il ne s’agissait pas non plus de Bône en Algérie). Il en a profité pour demander spécifiquement à Michel quelle était la ville jumelée avec Bonn ; à quoi Michel a répondu, « Puisque tu me le demandes, ce doit être Tel-Aviv… ». C’était bien ça. Et donc, on en a profité pour trinquer à la bonne santé (tout en n’ayant pas encore résolu le mystère Cage).

Pour faire suite à la chanson judéo-espagnole qu’elle avait présentée hier, Sylvie nous parle ce soir d’une chanson tirée du même répertoire ; elle daterait du XVe siècle, s’est fortement ancrée dans la communauté juive de Turquie (provenant de l’expulsion d’Espagne), et est encore chantée de nos jours. Les paroles sont tirées des versets 5 et 6 du premier chapitre du Cantique des Cantiques. La vidéo qu’elle nous fait voir et entendre alterne deux interprétations.

Jean-Philippe a alors lu deux lettres tirées des Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos : l’une de Madame de Volanges à la présidente de Tourvel, l’autre de Valmont à la même. Jean-Philippe apprécie beaucoup cette écriture sous forme de lettres provenant d’une dizaine de personnages, chacun avec sa voix. Michel dit alors que le libertinage amoureux de Valmont le fait penser à l’ouvrage Puer Aeternus de la psychanalyste jungienne Marie-Louise von Franz, dans lequel elle décrit l’incapacité à s’attacher de divers personnages de la littérature – Don Juan, évidemment, mais aussi par exemple Le Petit Prince – charmeurs au caractère volage. Sylvie dit que cette lecture lui fait penser au Cercle littéraire des amateurs d’épluchures de patates, fiction historique épistolaire de Mary Ann Shaffer et Annie Barrows, qui se passe à Guernesey juste après la guerre.

Pour finir, et en écho à la discussion sur les classes à l’ancienne lors de l’anniversaire de Jean-Philippe, Françoise (P.) a parlé de À l’encre violette. Un siècle de vie quotidienne à la communale de Clive Lamming, en commençant par une citation de L’école de Jules Simon : « Le peuple qui a les meilleures écoles est le premier peuple. S’il ne l’est pas aujourd’hui, il le sera demain. » Il y a un siècle, on apprenait alors aux élèves qu’un bon élève est avant tout un bon patriote… Un autre extrait nous a informé du niveau croissant requis pour devenir instituteur, terme d’ailleurs disparu… Sujet bien connu de Jean-Philippe dont le frère est « instituteur, professeur des écoles, directeur d’école ». Quant à Michel, il s’est souvenu d’avoir visité avec François le musée national de l’éducation à Rouen, où l’on voit encore de  ces classes avec encriers incrustés dans les pupitres. Françoise (P.) a évoqué les tenues des élèves d’alors – blouses, bérets… Jean-Philippe a rappelé que, dans les écoles rurales, jusqu’aux années 1960, les élèves, à tour de rôle, étaient de corvée pour nettoyer l’école et pour allumer la cheminée ou le poêle en hiver. Michel s’est demandé alors si on ne devrait pas y revenir, pour nettoyer au quotidien les écoles qui rouvriraient le 11 mai du fait de la pandémie… Françoise (C.) se souvient qu’avant la fin des vacances on nettoyait les tables avec de la toile émeri, puis on y mettait de la cire. François a rajouté qu’à la rentrée on offrait une pomme aux élèves, et qu’ils faisaient le ménage. Françoise (C.) a alors dit qu’en Chine et au Japon c’est toujours le cas : tous les matins, les élèves nettoient l’école.

ces classes avec encriers incrustés dans les pupitres. Françoise (P.) a évoqué les tenues des élèves d’alors – blouses, bérets… Jean-Philippe a rappelé que, dans les écoles rurales, jusqu’aux années 1960, les élèves, à tour de rôle, étaient de corvée pour nettoyer l’école et pour allumer la cheminée ou le poêle en hiver. Michel s’est demandé alors si on ne devrait pas y revenir, pour nettoyer au quotidien les écoles qui rouvriraient le 11 mai du fait de la pandémie… Françoise (C.) se souvient qu’avant la fin des vacances on nettoyait les tables avec de la toile émeri, puis on y mettait de la cire. François a rajouté qu’à la rentrée on offrait une pomme aux élèves, et qu’ils faisaient le ménage. Françoise (C.) a alors dit qu’en Chine et au Japon c’est toujours le cas : tous les matins, les élèves nettoient l’école.

Sur ce, après avoir levé le coude, on leva la séance.

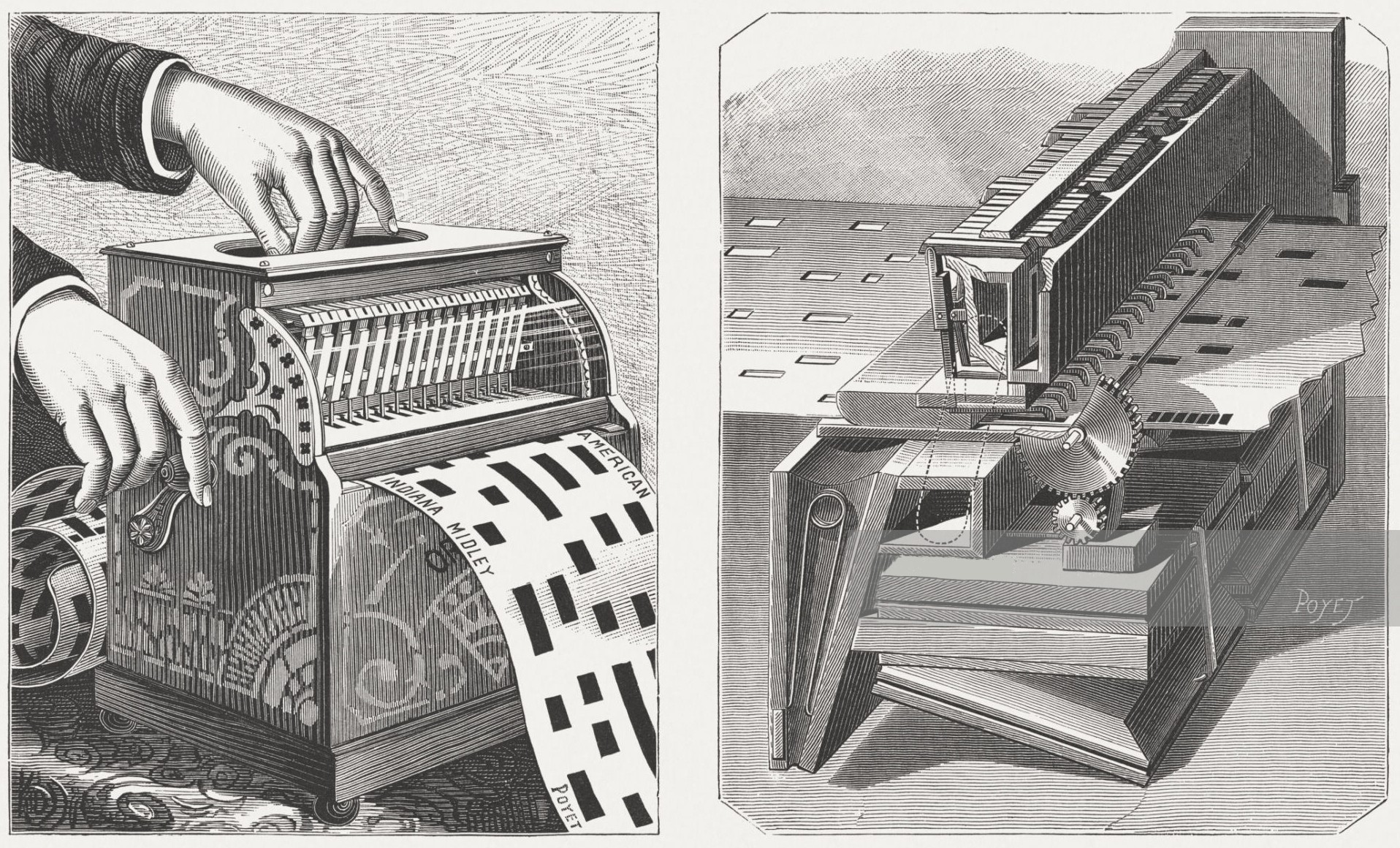

Orgue de barbarie

Orgue de barbarie