Cliquer pour agrandir.

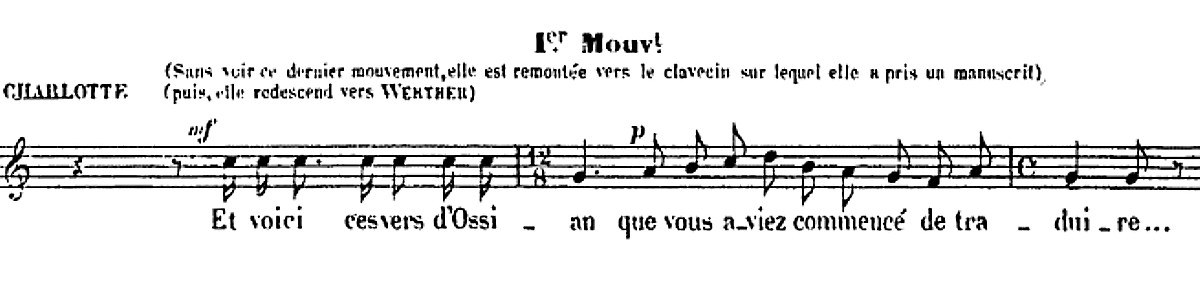

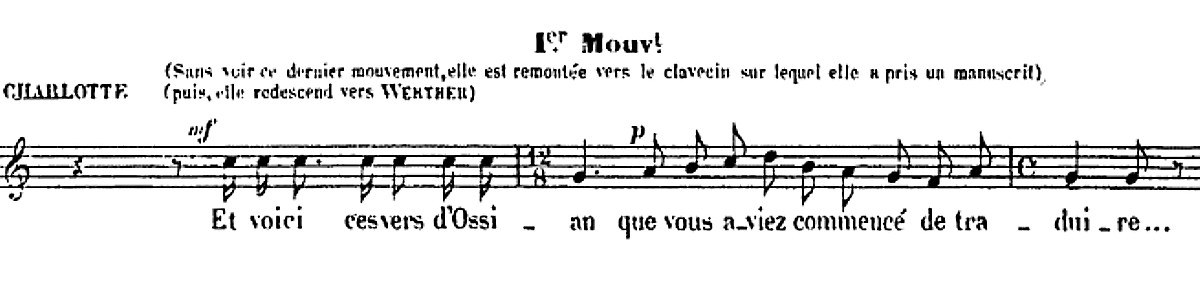

Dans le troisième acte de l’opéra Werther de Massenet (1892), Charlotte se dirige vers le clavecin de Werther, prend un manuscrit, et chante :

Et voici ces vers d’Ossian que vous aviez commencé de traduire.

à quoi Werther répond :

Traduire ! Ah ! Bien souvent mon rêve s’envola sur l’aile de ces vers, et c’est toi, cher poète, qui bien plutôt était mon interprète !

puis enchaîne avec ce splendide air (que je connais depuis mon enfance, et que l’on peut entendre ici dans la magnifique interprétation de Nicolai Gedda) :

Toute mon âme est là !

Pourquoi me réveiller, ô souffle du printemps,

pourquoi me réveiller ?

Sur mon front je sens tes caresses,

Et pourtant bien proche est le temps

Des orages et des tristesses !

(avec désespérance)

Pourquoi me réveiller, ô souffle du printemps ?

Demain dans le vallon viendra le voyageur

Se souvenant de ma gloire première…

Et ses yeux vainement chercheront ma splendeur,

Ils ne trouveront plus que deuil et que misère !

Hélas !

(avec désespérance)

Pourquoi me réveiller ô souffle du printemps!

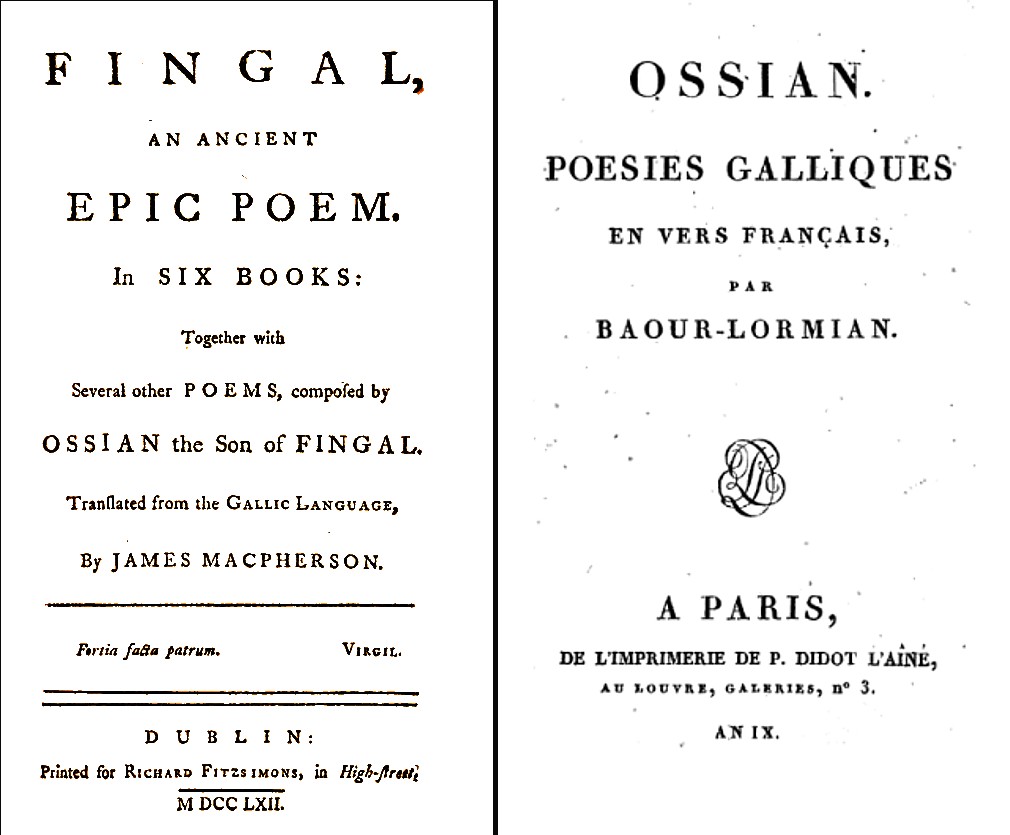

Ossian, dites-vous Charlotte ? J’en avais entendu parler dès mon adolescence et non pas uniquement grâce à Werther : j’avais, dans ma bibliothèque, les Poésies galliques en vers français [d’]Ossian, par Baour-Lormian (1770-1854), publiées l’an IX (1800-1801) à Paris. Et effectivement, on y trouve, dans ses toutes dernières pages un poème commençant par Pourquoi me réveiller, ô souffle du printemps ! (voir ci-dessous). Or son titre est « Fragment du chant d’Armin », il fait suite à la fin des Poésies d’Ossian, à la postface de Baour-Lormian, et est précédé de la précision suivante :

Plusieurs écrivains avant moi s’étoient essayés dans le genre d’Ossian. Leurs fragments sont connus. En voici un qui l’est aussi, mais qui, selon moi, mérite de l’être davantage. Le sujet n’en est point pris dans Ossian ; mais l’auteur, le citoyen Coupigni, s’est emparé avec beaucoup de discernement de ses images et de ses tours les plus familiers.

Soit dit en passant, on suppose que ce Coupigni est en fait André-François de Coupigny (1766-1833 et donc contemporain de Baour-Lormian), dont la BnF précise qu’il fut employé dans les bureaux de la Marine – chef de division au ministère des Cultes sous la Révolution – poète et auteur dramatique (mais nulle référence à cette poésie dans ses œuvres qu’elle référence).

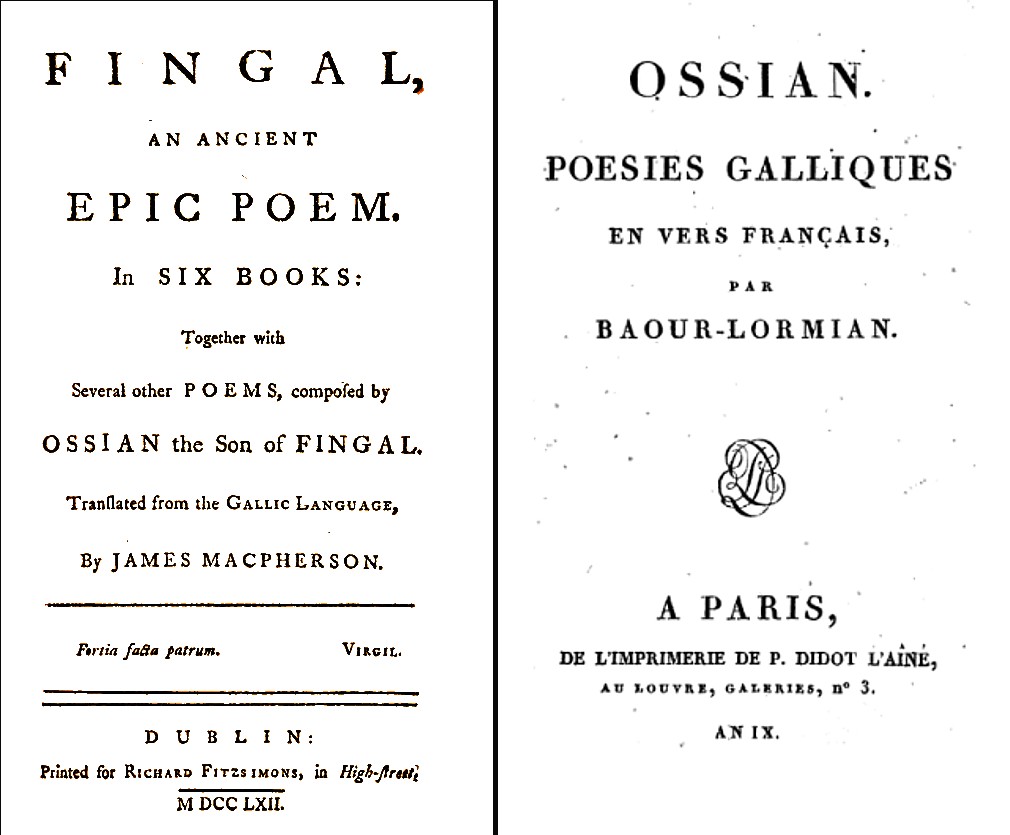

Plus encore, Ossian, barde gaélique qui aurait vécu au IIIe siècle, est-il l’auteur des poésies que lui attribue Baour-Lormian dans sa traduction-adaptation d’une traduction en anglais des poèmes d’Ossian, intitulée An Ancient Epic Poem In Six Books, Together with several other POEMS, composed by OSSIAN the Son of FINGAL, traduction faite par James Macpherson et publiée à Dublin en 1762 (version intégrale ici). Or dès sa publication, l’authenticité de l’origine a été mise en doute, comme le décrit fort bien cet article. En résumé : Macpherson est probablement l’auteur de la majorité des textes, et le reste ne date pas d’avant le XIIe siècle. Quant à Ossian, on peut douter de son existence.

Plus encore, Ossian, barde gaélique qui aurait vécu au IIIe siècle, est-il l’auteur des poésies que lui attribue Baour-Lormian dans sa traduction-adaptation d’une traduction en anglais des poèmes d’Ossian, intitulée An Ancient Epic Poem In Six Books, Together with several other POEMS, composed by OSSIAN the Son of FINGAL, traduction faite par James Macpherson et publiée à Dublin en 1762 (version intégrale ici). Or dès sa publication, l’authenticité de l’origine a été mise en doute, comme le décrit fort bien cet article. En résumé : Macpherson est probablement l’auteur de la majorité des textes, et le reste ne date pas d’avant le XIIe siècle. Quant à Ossian, on peut douter de son existence.

Debussy n’aurait-il pas lu la précision de Baour-Lormian, selon laquelle ce ne serait pas une des poésies d’Ossian, mais inspiré par elles ? N’était-il donc pas au courant de cette controverse sur l’authenticité de ces poésies, controverse bien connue en son temps ?

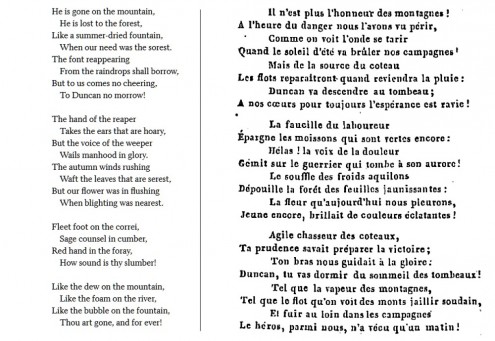

Pour finir, en voici la version de Baour-Lormian :

Fragment du chant d’Armin

Pourquoi me réveiller, à souffle du printemps ?

Vainement tu me dis : Sur ta tige épuisée

Je verse les trésors d’une fraîche rosée ;

Relève vers le ciel tes rameaux languissants.

De ces rocs suspendus déjà descend l’orage

Qui doit frapper ma tête et sécher mon feuillage.

Des tempêtes déjà gronde l’avant-coureur ;

Ses rugissements sourds ébranlent les montagnes.

Quelque jour sur ces bords viendra le voyageur,

Et pensif, inquiet, parcourant ces campagnes,

Il cherchera le lis dont son œil enchanté

Admirait autrefois l’éclat et la beauté :

Il n’y trouvera plus qu’une fleur pâlissante,

Sous des vents ennemis abattue et mourante.

Ô vous, amis des morts, creusez-leur un tombeau !

Quand le voile des nuits couvrira ce coteau,

Lorsque le vent du nord courbera la bruyère,

Assise sur les vents, mon Ombre solitaire,

Par d’amers souvenirs rappelant ses douleurs,

Aux guerriers attendris demandera des pleurs :

Tranquille dans sa grotte, au milieu des ténèbres,

Le chasseur, éveillé par mes plaintes funèbres,

À la sombre clarté de quelques feux mourants,

Soudain rassemblera ses dogues haletants ;

En vain les noirs frimas pèseront sur sa tête,

Je le verrai franchir et les ravins profonds,

Et le fleuve écumant, et la cime des monts ;

Sous l’abri d’un rocher, seul avec la tempête,

Il entendra des morts les fantômes errants

Mêler leurs cris plaintifs à la voix des torrents.

Mais les ombres déjà descendent dans la plaine.

Rassuré par la nuit qui le cache à nos traits,

Déjà le cerf rapide a quitté les forêts.

La lune brille enfin ; sa lumière incertaine

Tremble et se réfléchit dans la source prochaine.

En vain l’ombre au chasseur ramène le repos :

Armin ne connaît plus que la paix des tombeaux.

Je vais m’asseoir ici dans ma douleur profonde :

Quand l’aurore viendra rendre le jour au monde :

Quand l’étoile du soir brillera sur les eaux,

Je pleurerai ma fille, et les jours de ma gloire.

Le temps et la douleur ont affaibli mon bras.

Vous que jadis Armin instruisit aux combats,

De mes exploits passés conservez la mémoire ;

Chantez sur mon tombeau l’hymne de la victoire.

Bardes, chantez aussi : mon cœur, à vos accents,

Du malheur et des ans ne ressent plus l’outrage.

Je les revois ces jours, où, brûlant de courage,

Je chassais devant moi mes ennemis sanglants

Ils fuyaient éperdus, ou tombaient expirants ;

L’Océan en fureur, soulevé par l’orage,

De flots moins turbulents tourmente le rivage.

J’étais puissant alors ; je suis faible aujourd’hui;

Le trait le plus léger pèse à ma main tremblante ;

Des roseaux du désert la tête obéissante

Moins que celle d’Armin a besoin d’un appui.

Vos accords cependant consolent mon ennui.

Chantez, Bardes, chantez !