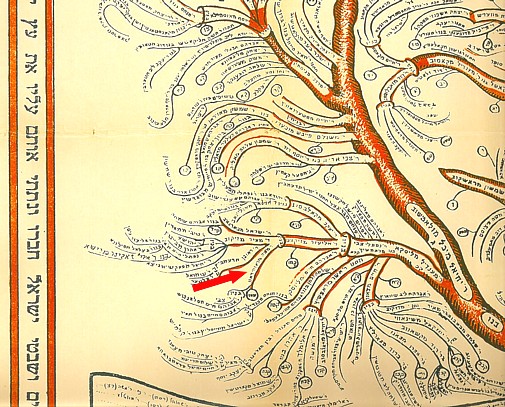

Plan de Paris (détail). Hachette, 1894 (source )

Cliquer pour agrandir.

« La rue Vineuse tire son nom d’anciennes vignes qui appartenaient au couvent des Minimes ou Bonshommes. Autrefois, Chaillot, Passy et Auteuil avaient beaucoup de vignes. » — Auguste Doniol, Histoire du XVIe arrondissement de Paris. Paris, 1902.

De curieuses, parfois réellement étranges, coïncidences émaillent mon quotidien ; elles surviennent sans prévenir, illuminent, telles des comètes, de leur longue traîne née parfois dans un lointain passé ma vie, puis disparaissent en laissant la trace d’un certain merveilleux. En voici une.

Né en 1780 rue Montorgueil non loin de mon lieu de résidence actuel, le célèbre chansonnier Béranger avait habité à partir de 1841 rue Vineuse, à Passy. Moi aussi, mais bien plus tard, et ce n’est qu’un hasard qui n’est même pas une coïncidence.

Thalès Bernard, ami de Béranger et lui-même poète, raconte dans ses Souvenirs intimes : « Rendons-nous au n° 21 de la rue Vineuse ; car c’est là qu’habitait le Béranger heureux, et que sa compagne présidait des réunions charmantes, auxquelles je me féliciterai toujours d’avoir participé. » Il s’ensuit de longs portraits fort perceptifs et intéressants de ces visiteurs.

« L’un des convives les plus habituels de la rue Vineuse, j’ajouterai même l’un des plus gais, c’était un homme peu facétieux cependant : je veux dire Lamennais. Il était depuis longtemps l’ami de Béranger, qui avait pour lui une sorte d’affection paternelle et le traitait avec une infériorité marquée. “Allez, lui disait Béranger, vous n’êtes qu’un vil prosateur, allez aider Judith a mettre le couvert.” Lamennais entendait fort bien la plaisanterie, et, à la table de Béranger, il se déridait complètement. À côté du poète, ce n’était plus le même homme. Il émanait de Béranger un esprit de tolérance, une bonté pénétrante qui mitigeaient le fiel de l’irascible vieillard. » Irascible vieillard dont Bernard dit plus loin : « Lamennais était né pour détruire, et, comme la foudre, il ne pouvait faire que du mal. Ce n’était pas par esprit de charité qu’il se rattachait à la cause démocratique, c’était par haine de toute suprématie ; mais avec la haine, on ne peut rien fonder. Lamennais ne fut donc ni un philosophe, ni un poète : il ne fut qu’un pamphlétaire de génie, toujours replié sur lui-même comme une bête fauve, toujours dans la fièvre, et lançant d’une main qui tremblait de colère, des traits impuissants à l’édifice qu’avait attaqué Calvin. »

Mais il y avait aussi des visiteurs plus agréables, autant de caractère que de physique : « Parmi les jeunes gens qui fréquentaient la maison de Béranger, le véritable favori de mademoiselle Judith était Émile Fage, maintenant avoué à Tulle. Beau comme un héros de roman du XVIIe siècle, il cultivait la poésie amoureuse et mystique, et faisait de Sainte-Beuve sa lecture assidue. » Tulle lui portera hommage en tant qu’écrivain, penseur et poète en inaugurant une plaque commémorative en son honneur en 1909, et le conseil général de la Corrèze est sis rue René et Émile Fage.

Je suis arrivé rue Vineuse à l’âge de six ans avec mes parents et y ai habité pendant huit ans. Ce n’était pas un quartier bobo (d’ailleurs, l’invention du bobo est plus récente), et quand bien même il l’aurait été, il recelait plein de curiosités pour l’enfant que j’étais : l’appartement, dont le long couloir en zigzag menant vers ma chambre se terminait par un placard dont je craignais, surtout le soir, qu’il ne recèle un monstre quelconque, homme ou bête, je ne sais ; l’escalier de service de l’immeuble en bois nu et aux murs badigeonnés de gris, tellement frustre et si différent de celui qui desservait les appartements, aux marches cirées recouvertes, elles, d’un beau tapis aux fleurs rouges maintenu par des tringles dorées ; notre voisine du premier, Quatre ans après relaté ces faits, j’ai trouvé en ligne (dans Wikimedia Commons) une photo de la pierre tombale (au Père-Lachaise) d’une Gertrude Marx, née en 1895, décédée en 1984 et dont le mari avait travaillé en France après la guerre. Les dates conviendraient bien à l’âge de la personne que j’avais connue il y a une cinquantaine d’années : elle devait avoir la soixantaine, l’âge que j’ai maintenant…Gertrude Marx dont le prénom désuet me fascinait, dame distinguée d’un certain âge et d’une grande culture, philatéliste chevronnée qui m’avait pris en sympathie et me donnait régulièrement des enveloppes « premier jour » que j’ai encore et, qui après notre départ, nous envoyait des lettres avec des timbres choisis et une très belle écriture manuscrite qui trahissait, ainsi que son accent d’ailleurs, ses origines germaniques – c’est maintenant que je réalise que j’aurais tant aimé oser, ou seulement savoir l’interroger alors sur son histoire personnelle dont il ne me reste quasiment plus de souvenir des quelques bribes que ma mère m’en avait fait part ; la cave de l’immeuble que j’explorais régulièrement pour me plonger avec délectation dans des piles de magazines datant du début du siècle dont les publicités en couleurs et les photographies monochromes me fascinaient, et d’où je ressortais recouvert d’une fine couche de poussière noire provenant des piles de charbon qui y étaient entreposées.

Je suis arrivé rue Vineuse à l’âge de six ans avec mes parents et y ai habité pendant huit ans. Ce n’était pas un quartier bobo (d’ailleurs, l’invention du bobo est plus récente), et quand bien même il l’aurait été, il recelait plein de curiosités pour l’enfant que j’étais : l’appartement, dont le long couloir en zigzag menant vers ma chambre se terminait par un placard dont je craignais, surtout le soir, qu’il ne recèle un monstre quelconque, homme ou bête, je ne sais ; l’escalier de service de l’immeuble en bois nu et aux murs badigeonnés de gris, tellement frustre et si différent de celui qui desservait les appartements, aux marches cirées recouvertes, elles, d’un beau tapis aux fleurs rouges maintenu par des tringles dorées ; notre voisine du premier, Quatre ans après relaté ces faits, j’ai trouvé en ligne (dans Wikimedia Commons) une photo de la pierre tombale (au Père-Lachaise) d’une Gertrude Marx, née en 1895, décédée en 1984 et dont le mari avait travaillé en France après la guerre. Les dates conviendraient bien à l’âge de la personne que j’avais connue il y a une cinquantaine d’années : elle devait avoir la soixantaine, l’âge que j’ai maintenant…Gertrude Marx dont le prénom désuet me fascinait, dame distinguée d’un certain âge et d’une grande culture, philatéliste chevronnée qui m’avait pris en sympathie et me donnait régulièrement des enveloppes « premier jour » que j’ai encore et, qui après notre départ, nous envoyait des lettres avec des timbres choisis et une très belle écriture manuscrite qui trahissait, ainsi que son accent d’ailleurs, ses origines germaniques – c’est maintenant que je réalise que j’aurais tant aimé oser, ou seulement savoir l’interroger alors sur son histoire personnelle dont il ne me reste quasiment plus de souvenir des quelques bribes que ma mère m’en avait fait part ; la cave de l’immeuble que j’explorais régulièrement pour me plonger avec délectation dans des piles de magazines datant du début du siècle dont les publicités en couleurs et les photographies monochromes me fascinaient, et d’où je ressortais recouvert d’une fine couche de poussière noire provenant des piles de charbon qui y étaient entreposées.

Quant à la rue Vineuse, elle était fort originale à mes yeux : tout d’abord, elle fait un drôle de coude, et, à ses deux extrémités, rejoint la rue Benjamin Franklin, toute droite elle ; dans le petit square à un bout, le plus étroit, la statue de « Franklin assis », ce qui, dans mon esprit, était le nom du personnage ; en face du square, le mur d’un cimetière surélevé d’où on apercevait des croix orthodoxes ; des façades curieuses, une sans aucune entrée dans l’immeuble (celle-ci se trouvant de l’autre côté, rue Franklin) ou celle en briques du 21 (c’est à cette adresse que Béranger avait habité, mais je ne le savais pas alors et cet immeuble est plus récent) ; la crèmerie de madame Meunier qui me semblait être l’archétype des crémières, ronde et habillée d’une blouse blanche, une louche en fer blanc à la main ; la teinturerie d’en face dont la patronne écrivait notre nom de famille avec tant de fautes que c’en était cocasse…

À l’autre extrémité, la rue Vineuse aboutit à une place appelée maintenant place de Costa Rica – je ne sais plus quel était son nom alors, carrefour de Passy ?, et j’avais entendu raconter qu’autrefois s’y dressait la potence seigneuriale de Passy, ce qui ne manquait de me faire frissonner –, d’où rayonnaient des rues que j’aimais chacune pour ses particularités.

À gauche, les quelques rails d’un tramway d’antan (« à air comprimé », précise Doniol en 1902, op. cit.) qu’on apercevait encore entre les pavés du boulevard Delessert aux larges trottoirs où je faisais de la bicyclette sous les marronniers ; l’avenue de Camoëns qui ne faisait que quelques mètres de long, le comble pour une avenue ; la rue Beethoven tout en marches, dont j’apprends aujourd’hui qu’elle s’appelait auparavant rue de la montagne, du fait de son excessive déclivité ; au bout, les jardins du Trocadéro recelant ruines, rocailles, marches et recoins où l’on pouvait disparaître des yeux du monde.

À gauche, les quelques rails d’un tramway d’antan (« à air comprimé », précise Doniol en 1902, op. cit.) qu’on apercevait encore entre les pavés du boulevard Delessert aux larges trottoirs où je faisais de la bicyclette sous les marronniers ; l’avenue de Camoëns qui ne faisait que quelques mètres de long, le comble pour une avenue ; la rue Beethoven tout en marches, dont j’apprends aujourd’hui qu’elle s’appelait auparavant rue de la montagne, du fait de son excessive déclivité ; au bout, les jardins du Trocadéro recelant ruines, rocailles, marches et recoins où l’on pouvait disparaître des yeux du monde.

En face, la rue de l’Alboni dont le nom me faisait confusément penser à un pays inconnu aussi exotique que l’Albanie mais que je découvre maintenant être celui d’une cantatrice italienne du 19e s. Elle débute sur la place par deux curieux immeubles à tours d’angle, l’une surmontée d’une lanterne, que je trouvais fort étranges, donne ensuite sur la gauche sur une petite rue en « U », le square de l’Alboni où habitait un de mes professeurs de piano, Guy Lasson, puis se termine abruptement à l’endroit d’où émerge le métro aérien, dont les structures métalliques me fascinaient, pour traverser ensuite la Seine.

En face, la rue de l’Alboni dont le nom me faisait confusément penser à un pays inconnu aussi exotique que l’Albanie mais que je découvre maintenant être celui d’une cantatrice italienne du 19e s. Elle débute sur la place par deux curieux immeubles à tours d’angle, l’une surmontée d’une lanterne, que je trouvais fort étranges, donne ensuite sur la gauche sur une petite rue en « U », le square de l’Alboni où habitait un de mes professeurs de piano, Guy Lasson, puis se termine abruptement à l’endroit d’où émerge le métro aérien, dont les structures métalliques me fascinaient, pour traverser ensuite la Seine.

À côté, la rue Raynouard, avec, à son début, la très étroite et presque invisible rue des eaux, elle aussi descendant abruptement toute en marches vers les quais ; puis, à droite, la rue Chernoviz où se trouvait mon école communale – de garçons uniquement, c’était d’époque – et, plus loin, la maison de Balzac que j’apercevais en contrebas d’un joli jardin.

De l’autre côté, la rue de Passy avec ses commerces : une boulangerie où je me fournissais surtout en têtes de nègre, le Prisunic où j’achetais les romans de Paul Féval et de Michel Zévaco empilés dans un panier métallique disposé à l’entrée pour 100 Frs, ce qui correspondait à mon argent de poche, et qu’ensuite je dévorais avec passion ; l’impasse des carrières dans laquelle se réfugie un reste fort pittoresque du village de Passy d’antan ; la rue Nicolo où se trouvait le traiteur russe Régal de Passy chez lequel mes parents achetaient chaque vendredi de la vatrouchka et des pavés au pavot, tous deux d’un goût inégalé que je n’ai retrouvé depuis nulle part ailleurs sauf là, en y revenant plusieurs dizaines d’années plus tard, peu de temps avant sa disparition ; la rue Massenet, où habitait mon meilleur ami Michel (mon autre meilleur ami d’alors s’appelait aussi Michel, mais il habitait la rue Daru qui avait ses propres charmes ; dans mon immeuble actuel, les deux voisins avec lesquels j’ai vraiment sympathisé s’appellent Michel et Michèle, mais ce n’est qu’un hasard qui n’est même pas une coïncidence).

Bien des années plus tard, alors que je faisais mes études aux États-Unis, mon directeur de thèse, Tim Teitelbaum, vient à Paris pour une année sabbatique avec ses trois thésards. Comme il ne parlait pas à son arrivée un seul mot de français – ni d’ailleurs à son départ, un an plus tard, à l’exception des anecdotes de la Méthode Assimil qu’il connaissait par cœur et déclamait avec un fort accent américain –, il me demande de me joindre à lui pour un rendez-vous qu’il avait pris dans une agence immobilière pour trouver un appartement à louer.

Nous y sommes accueilli par une femme qui, étant au téléphone, nous prie d’un geste de nous asseoir devant son bureau. Tandis qu’elle parle, j’aperçois les deux cartes portant les adresses des appartements qu’elle allait nous faire visiter, et bien qu’elles aient été disposées la tête en bas de notre point de vue, j’y lis sur l’une des deux : « 6 rue Vineuse ». C’était l’immeuble de mon enfance.

J’attends impatiemment qu’elle termine sa conversation, et après de brèves politesses, je lui demande l’étage. Elle répond : « Le quatrième ». C’était notre étage. « Gauche ou droite ? » Elle ne s’en souvenait pas. Moi, je me souviens : nous habitions à gauche.

Nous arrivons à l’immeuble pour le visiter. Manque de chance : il y a un code dans le corridor – il n’y en avait pas à l’époque, il y avait une concierge que j’aimais bien, Madame Bouleret – et personne ne nous ouvre. Je vois toutefois, dans la liste des occupants de l’immeuble, le nom de Devictor, qui était celui de nos voisins de palier (et qui, soit dit en passant, figure encore aujourd’hui dans l’annuaire téléphonique à cette adresse). J’en conclus que l’appartement que l’on s’était proposé de nous montrer était bien celui de mon enfance…

Tim prendra le second appartement, et m’y sous-louera une chambre, le temps que je trouve à me loger. Et s’il avait pris l’autre… ?

Trois ans plus tard, je reviens m’installer à Paris pour travailler à l’Ircam. Lors de mon entretien téléphonique d’embauche, on m’avait assuré me trouver un studio comme point de chute. Cette chute est plus dure que prévue : le studio en question se réduit à une chambre dans un foyer pour artistes derrière la place Clichy, situé dans un îlot ultérieurement rasé parce qu’insalubre. Elle est équipée d’une table en bois, d’une chaise et d’un sommier métallique. On aurait dit une cellule de prison, ce qui m’encourage à chercher rapidement un logement.

Je pense d’abord à la colocation : ç’avait été mon mode de vie aux Etats-Unis, mais dans les années 1980 cette pratique n’avait pas encore traversé l’Atlantique. Je m’oriente alors vers la recherche d’un studio ou d’un appartement meublé : j’étais arrivé sans meubles et avec 200 $ en poche. Mais après plusieurs mois, je constate que je fais chou blanc.

Le tout premier jour où je me résigne finalement à chercher un appartement non meublé en consultant la rubrique des petites annonces du Figaro – c’était alors les meilleures du genre, semble-t-il – qu’y vois-je ? La toute première annonce concerne un appartement disponible au 6 rue Vineuse…

L’étage n’était pas indiqué, mais malgré la curiosité qui m’a démangée je ne me suis pas renseigné : objectivement, le quartier était trop excentré par rapport à l’Ircam, et ç’aurait peut-être valu la peine uniquement si l’appartement avait été celui de mon enfance. Mais comme il comportait quatre pièces, c’était bien au-delà de mes moyens. Et si… ?

En 1949, l’écrivain Julien Gracq publie La littérature à l’estomac. Son éditeur, Corti, en dit : « Ce qui énervait Julien Gracq dans le milieu littéraire, tant celui des critiques que de certains écrivains, n’a fait que prendre, depuis, une plus grande ampleur car ce qui fait aujourd’hui d’abord un livre, c’est le bruit : pas celui d’une rumeur essentielle qui sourdrait de l’œuvre elle-même mais celui des messages accompagnant sa sortie. L’inextinguible besoin de “nouveau” et la vitesse se sont ligués contre lui. »

En 1949, l’écrivain Julien Gracq publie La littérature à l’estomac. Son éditeur, Corti, en dit : « Ce qui énervait Julien Gracq dans le milieu littéraire, tant celui des critiques que de certains écrivains, n’a fait que prendre, depuis, une plus grande ampleur car ce qui fait aujourd’hui d’abord un livre, c’est le bruit : pas celui d’une rumeur essentielle qui sourdrait de l’œuvre elle-même mais celui des messages accompagnant sa sortie. L’inextinguible besoin de “nouveau” et la vitesse se sont ligués contre lui. »

En face, la rue de l’Alboni dont le nom me faisait confusément penser à un pays inconnu aussi exotique que l’Albanie mais que je découvre maintenant être celui d’une cantatrice italienne du 19e s. Elle débute sur la place par deux curieux immeubles à tours d’angle, l’une surmontée d’une lanterne, que je trouvais fort étranges, donne ensuite sur la gauche sur une petite rue en « U », le square de l’Alboni où habitait un de mes professeurs de piano, Guy Lasson, puis se termine abruptement à l’endroit d’où émerge le métro aérien, dont les structures métalliques me fascinaient, pour traverser ensuite la Seine.

En face, la rue de l’Alboni dont le nom me faisait confusément penser à un pays inconnu aussi exotique que l’Albanie mais que je découvre maintenant être celui d’une cantatrice italienne du 19e s. Elle débute sur la place par deux curieux immeubles à tours d’angle, l’une surmontée d’une lanterne, que je trouvais fort étranges, donne ensuite sur la gauche sur une petite rue en « U », le square de l’Alboni où habitait un de mes professeurs de piano, Guy Lasson, puis se termine abruptement à l’endroit d’où émerge le métro aérien, dont les structures métalliques me fascinaient, pour traverser ensuite la Seine.

Il sort alors de sa bibliothèque un livre que je connais bien : c’est le

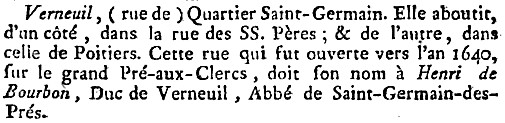

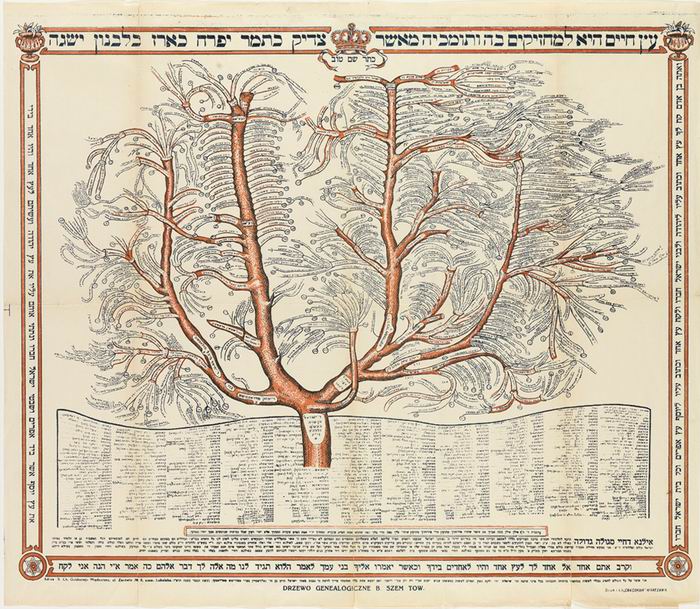

Il sort alors de sa bibliothèque un livre que je connais bien : c’est le  Je ne sais si la gravure dont on voit la reproduction ci-dessus est identique à celle que j’avais vue chez les Goldfarb : dans mon souvenir, cette dernière était en noir et blanc, les noms étaient écrits dans une police (manuscrite) différente et chacun était inscrit dans une petite feuille, ce qui n’est pas le cas ici. Il se peut donc qu’elle ait été une copie faite à la main de la gravure d’origine, comme on en voit une

Je ne sais si la gravure dont on voit la reproduction ci-dessus est identique à celle que j’avais vue chez les Goldfarb : dans mon souvenir, cette dernière était en noir et blanc, les noms étaient écrits dans une police (manuscrite) différente et chacun était inscrit dans une petite feuille, ce qui n’est pas le cas ici. Il se peut donc qu’elle ait été une copie faite à la main de la gravure d’origine, comme on en voit une  Certains des murs de l’appartement de Meg étaient entièrement recouverts d’étagères de livres que je parcours du regard. Là aussi le même phénomène : le dos de l’un d’eux, où s’affiche le titre en lettres d’or sur fond noir, me saute à l’œil : c’est celui d’un Yizkor Bukh, et pas n’importe lequel – il y en a eu des dizaines – : celui de Rozwadow.

Certains des murs de l’appartement de Meg étaient entièrement recouverts d’étagères de livres que je parcours du regard. Là aussi le même phénomène : le dos de l’un d’eux, où s’affiche le titre en lettres d’or sur fond noir, me saute à l’œil : c’est celui d’un Yizkor Bukh, et pas n’importe lequel – il y en a eu des dizaines – : celui de Rozwadow.